Season 4 第5講

別様の私に「なる」

2024.2.10

Season4第5講で、本楼に参集した座衆を出迎えたのは、ドイツのルネサンス期の画家アルブレヒト・デューラーの自画像だ。だがこれこそ、今回のゲスト、森村泰昌さんの仕掛けだった。座衆の目の高さに飾られた縦67×横49cmの絵は、森村さん自身の自画像でもあった。森村さん自身が、デューラーになっていたのだ。

「意識と情報のAIDA」と「自画像」が、なぜ結びつくのか。

[AIDA]プロデューサーの安藤昭子(編集工学研究所代表取締役社長)は、フラッグメッセージでここまでの講義を問い直した。

第1講では松岡正剛座長によって「情報」の起源が宇宙のはじまりから語られ、第2講ではおさな心や人工意識から「意識」を捉えた。第3講では横浜に赴き、ベイトソンのつながりあうパターンとしての「情報」や計算機の中に漏れ出している「意識」を感じた。前回の第4講ではブッダの目を通した「意識」と「情報」の宇宙観を探った。

「意識と情報のAIDAをめぐって、私たちは、自分自身の内奥から世界を捉え直そうとしてきました。多くの発見も驚きもありましたね。けれどここにはまだ、“私・self”とはなにか、という超難題が残されています。今シーズン最後のゲストは、“私”という難問をアートにしてこられた森村泰昌さんです」(安藤)

「わたしのなかには たくさんのわたしが いきている」

(森村泰昌『ほんきであそぶとせかいはかわる』)

森村泰昌(もりむら・やすまさ)

美術家

1951年大阪市生まれ。京都市立芸術大学美術学部卒業、同大学専攻科を修了。1985年にゴッホの自画像をまねたセルフポートレイト写真を発表。以降、美術史上の名画や往年の映画女優、20世紀の偉人たちなどに扮した写真や映像作品を手がける。2014年にヨコハマトリエンナーレのアーティスティック・ディレクターを務めた。2018年、大阪・北加賀屋に「モリムラ@ミュージアム」を開設。著書に『ワタシの迷宮劇場』(torch press)、『ほんきであそぶとせかいはかわる』(LIXIL出版)、『自画像のゆくえ』(光文社新書)など。

自分を「空(から)」にする

森村さんはゴッホの自画像を皮切りに、1985年から“なる”ことを試みてきた。

自己紹介を兼ねた作品のスライドショーは、①美術作品になる、②映画女優になる、③20世紀の歴史になる、という3つのアプローチで展開。

▲スライドショーで紹介された作品の数々。左上から制作年順に、『肖像・ゴッホ』(1985)、『ヘップバーンとしての私・2』(1997)、『なにものかへのレクイエム(独裁者はどこにいる1)』(2007)、『自画像の美術史(レオナルドの顔が語ること)』(2016)

では自画像とは何か。

例えば、デューラーがデューラーを描く(意識)。

そこには「描かれているデューラー」(情報)がいる。

そのあいだには「描かれたデューラー」という作品がある。

これが森村さん流の解釈だ。自画像は「意識と情報のAIDA」なのだ。

森村さんは「なる」ために、自分という器を空(から)にするのだという。「私」を探して器を埋めようとせず、不安定な「私」のまま、スペースを空け、そこに旅人を招き入れる。森村さんの「空き部屋」にやってきたのが、ゴッホであり、ダ・ヴィンチだった。

「なる」とは、面影や気配や雰囲気を身に纏うこと

森村さんは「なる」ために徹底的に「真似る」。では「真似る」と「コピペ」の違いは何か。

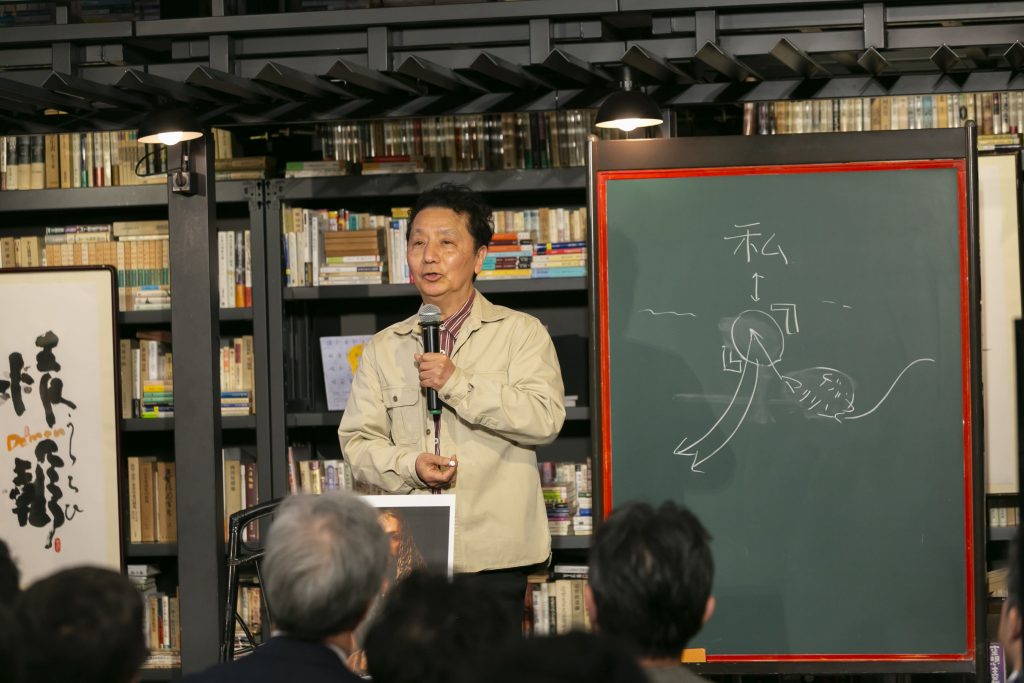

アインシュタインの有名なベロ出し写真。この写真に「なる」と決めた森村さんは、ヘアスタイル、衣装、ひげ、表情、フラッシュの当たり具合まで徹底的に研究した。完コピを試みたのだ。

だが完コピしたはずなのに、写真を撮ってみるとその中にアインシュタインがいない。

森村さんが休憩時間に鏡を見ていると、そこにはいるのに、だ。

「フラッシュの光の完コピではなく、面影や気配や雰囲気を身に纏って写真を撮ると、はたしてそこにアインシュタインが存在した」(森村さん)

▲左は森村さん、右は本物。

「なる」方法はひとつではない。

例えばマリリン・モンロー。森村さんは、ノーマ・ジーンという普通の女性が、男性たちの欲望を可視化し、身体に身につけることでマリリン・モンローになったと見た。「モンローは、着脱可能な身体なのです」。

森村さんによる、白→赤→黒のマリリンの変遷を見てほしい。着脱しながら、意味がズラされている。

森村さんは、「最もモンローらしい瞬間」を、朝鮮戦争の慰問で、大勢の兵士の前で「マッチョな眼差し」に晒されているシーンに見た。

同様の瞬間は日本にもあった。東大駒場キャンパスの900番教室で行われた東大全共闘の討論会。1000人を超える学生たちの前に現れたのは、肉体改造でマッチョになった三島由紀夫だった。

「朝鮮半島のモンローと、東大の三島。結節点に立つと、私にはこの2つのシーンが、合わせ鏡に見えました」

▲大講堂の授業中、森村さんはモンローになって突然、乱入した。モンローと三島と森村さんという3つの像とシーンが重なった。

森村さんはさらに、カラヴァッジョやフェルメールになり、彼らの声で、美術史に表れない彼らの言葉を語った。講義後、座衆から「消化しきれていないが、消化したくない」との声が挙がったほどの濃密な時間だった。

▲カラヴァッジョのワンシーン。「俺はナイフのかわりに絵筆を持った。俺は美術史におけるテロリストである。俺は何人もの聖人を殺害し、何点もの絵を血みどろにした」

松岡正剛が見た「森村泰昌の7つの方法」

講義の最後に、松岡座長は、森村さんを「アートによって、(編集工学という)メソッドをやり遂げ、私の果たせない夢を見せてくれた」と賛辞を贈った。

座長は、森村さんの中に、7つの方法を見いだしていた。

1.自分を「空(から)」にする

2.「シーン」になる

3.「歴史的現在」に立つ

4.「模倣」する

5.「リバースエンジニアリング」で行き来する

6.「ある」ではなく「なる」

7.「美術史」と闘う

なかでも松岡座長が特に強調したことが2つある。

ひとつは、1.自分を「空(から)」にする、という方法だ。自分を空けておくからこそ、何かがやってくる。ボードメンバーの武邑光裕さんは、これを「借りる」と言い換えた。

「ジャン・コクトーが“ぼくの一番嫌いなこと、それはオリジナリティだ”と言ったように、アイデンティティを外して真似ることが必要です」(松岡)

AIDAで何度も繰り返されてきた「肖る」「真似る」という方法だ。森村さんは、それをシーンごと真似た。この時立っている地点は、歴史的現在だ。森村さんの言葉で言えば「過去形未来」。ここから対象を見る。対象をバラバラにして作り直す(リバースエンジニアリング)。時には、美術の正史にも抗う。

もうひとつは、6.「ある」ではなく「なる」。

「“being”ではなくて“becoming”です。“ある”ではなく“なる”。“A is B”ではなく“A as B”。これからの世界は“A as B”で見なければならない」(松岡)

「as」は見立てであり、相似で結ばれる関係だ。A is Bの完コピは生成AIでも可能だが、シーンごと気配ごと真似るA as Bは、人間でしかできない。そのことを森村さんのアートは、私たちに示してくれている。

ボードメンバーの田中優子さんは、森村さんの「なる」を江戸文化に重ねた。

「江戸文化を読み解くと、平安時代の文化になろうとした、京都になろうとした文化だといえます。例えば『連』という場に集まる人々は皆が扮装し、何かになりきっていた。私たちが忘れてしまっただけで、日本には“なる”文化があった」(田中優子さん)

冒頭のフラッグメッセージでプロデューサーの安藤は、松岡座長の『擬』を持ち出し、日本の歴史意識の古層には「なる」が流れている、ということを再確認した。森村さんの講義を通じて見えて来た「なる」は、古層と繋がる「なる」であり、AIDAのプロセスである「壊す・肖る・つくる」のそのものだった。

次週はいよいよ、Season4の最終講だ。最終レポート「間論」で、あるいはボードメンバーとの交わし合いで、座衆は、「壊す・肖る・つくる」という何ものかに「なる」体験をすることになる。

取材・執筆:角山祥道

編集:仁禮洋子・橋本英人

監修:安藤昭子

撮影:小山貢弘