Season 3 第3講

日本語としるしの「あらわれ」

2022.12.10-11

Hyper-Editing Platform[AIDA]の第3講は、

近畿大学・東大阪キャンパスの「アカデミックシアター」に場所を移しての合宿だ。

同館内の「ビブリオシアター」は、編集工学研究所が企画・選書設計を担当し、

松岡正剛座長が全体監修を行った近畿大学の知の拠点。

この[AIDA]関係者にとっても特別な空間を舞台に、「日本語としるしのAIDA」を深めていく。

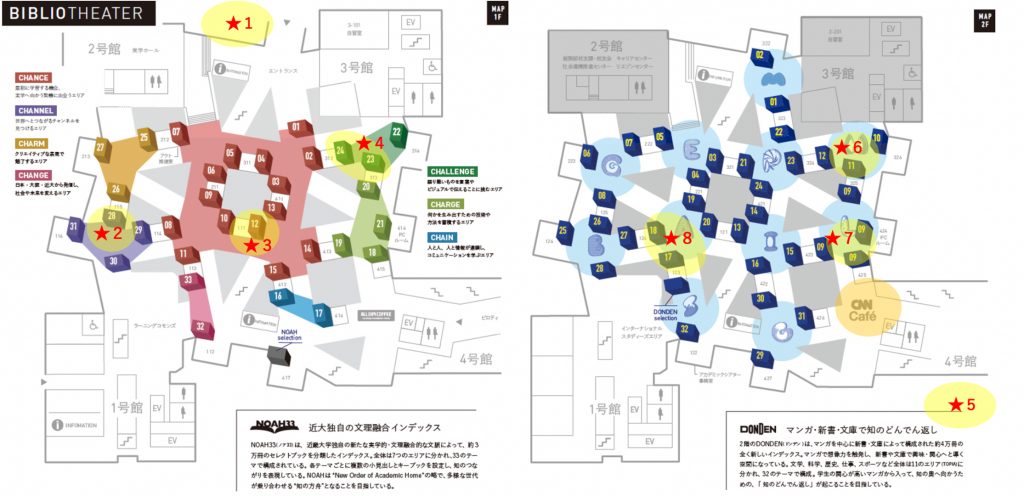

アカデミックシアターは2017年にオープンした文理融合と実学のための知の拠点。同館内の図書空間「ビブリオシアター」は、1階「NOAH(ノア)33」、2階「DONDEN(ドンデン)」からなる。「NOAH」は「New Order of Academic Home」の略。「知の方舟」をイメージした空間に、一般図書が約3万冊配架されている。編集工学研究所は近大独自の図書インデックスの作成も手がけた。

ビブリオシアター2階「DONDEN」には2万冊のマンガと、関連する2万冊の新書・文庫も並ぶ。マンガを手掛かりに「知」の世界に入り込んだ学生がいずれ「知のどんでん返し」を起こすことを期待して名付けられた。

編集工学研究所works 近畿大学アカデミックシアター

近畿大学アカデミックシアター公式サイト

今回ゲストに迎えるのは、文芸評論家・安藤礼二氏とマンガ家の安彦良和氏だ。

多摩美術大学教授。出版社の編集者を経て、2002年、「神々の闘争──折口信夫論」で文芸評論家として活動を始める。『光の曼陀羅 日本文学論』(講談社文芸文庫)『折口信夫』(講談社)『列島祝祭論』(作品社)など。

虫プロダクションでアニメーターとして勤めたのち、1973年よりフリーとなり、以降『機動戦士ガンダム』など、キャラクターデザイン、監督などアニメ界でマルチに活躍。79年マンガ家デビュー。『ナムジ』、『王道の狗』(ともに中公文庫)、『虹色のトロツキー』(潮出版社)など。

1階NOAH33と2階DONDENの図書空間で、セッションごとに場所を変えながら、知的アトラクションをめぐるような2日間になった。いくつか印象的なシーンをピックアップして、AIDA合宿の様子をご紹介したい。

「迷う図書空間」こそ読書の本来

「遺失された本、読むことを禁じられた本、探さないといけない本……本来、歴史の中の書物とはそういうものです。本を収める図書館も、欠番があったり、空所があったり、迷路であっていい」。

合宿の締めくくりとして行われた松岡座長、安藤氏、安彦氏による鼎談からは、第3講をこの空間で行った意味が見えてきた。

鼎談の冒頭、松岡座長によって示されたのは、ビブリオシアター=「迷う図書空間」という考え方だった。事実、図書空間「ビブリオシアター」は、迷路だった。座衆だけでなくスタッフも迷う者が続出。「今のSNS社会やメタバースは、明示化に向かっている。それに対抗した。でもみんな、迷いすぎだけどね(笑)」。

左が1階NOAH、右が2階DONDENの地図。 合宿では、1〜8の星マークのついた棚の前で、講義が行われた。

座衆には1階・2階の本棚ツアーが行われた。 DONDENでは、壁だけでなく、せり出した棚の前後左右にも本を並べて、読みを動かす仕掛けをしている。

多摩美術大学の図書館長でもある安藤氏は、「読書は本来、迷うもの」だと言う。すぐ手に入る情報は、すぐに忘れる。なかなか見つからない、読んでもわからない、そういう体験のほうが好奇心や知が動くのだという。「ここは迷う図書館。でも書物の重要なあり方を体現している場所です」。

実際、通常の図書館は整理されている。一望でき、欲しい本がすぐに手に入る。だがビブリオシアターはそうはいかない。奥は見えず、自分がどこにいるかも見失う。「ここでの〝ウロウロ〟は読書の醍醐味と重なります」。

「この図書空間に籠もって本を漁り続け、迷わないようになったら、いっぱしの者になるんじゃないか」と感想を漏らしたのは安彦氏だ。ビブリオシアターでは、普段なら手に取らない本、思いがけない知に出会う。

実は安彦氏の創作も、本との思いがけない出会いによってもたらされていた。明日にも閉店しそうな本屋での、市井の学者・原田常治の『古代日本正史』(同志社)との出会いだ。「すかすかの棚の中で、黄色い背表紙が輝いて見えたんです」。安彦氏はこの本に着想を得て、『ヤマトタケル』(中公文庫)などの古代日本史を題材にしたマンガを書いたのだった。

「知とはそういうものです。探していないと出会わない。求めているものがあるから、偶然が必然になるのです」(安藤氏)。

「君たちも、3カ月、あるいは6カ月かけて、釣り糸を垂らして、本を引っ掛けるということに腰を据えて取り組むといい。1冊の本に出会わなかったせいで、ある世界がまったくわからないままだということが起こりえるんです」(松岡座長)。

創作とは、深い霧の中を進むようなもの

話は、ゲストふたりの創作の秘密におよぶ。安彦氏のマンガ創作は、深い霧の中を進むようなものだという。

「10m先までしか見えない。でも先が見えないからととどまっていてはダメ。見えるところまで進むとまた10m先が見えてくる」。安彦氏は1日最低4枚と決め、マンガを書き続けている。「若い人で描けないという人がいるけど、それは悩むばかりで描いていないだけ」。見えなくても行ってみることが大事なのだ。

松岡座長は安彦氏の話に大きく頷いた。「全部を知る必要はない。ちょっとわかる、でいい。あるところまでいくと、必ずそこに潜んでいる“超部分”が浮かび上がってきて、それが次のステージに繋がっていく。映画でも人でも、ちょっと見るだけでこれは面白そうだとわかるでしょう。それをほったらかしにしないで、〝ちょっとわかる〟を突き詰めていくといい」。

安藤氏は固有名詞こそが歴史の中の「しるし」であると言う。

「歴史は、データではなく、固有名詞を持った物語です。神武天皇やヤマトタケルなど、事実だったかどうかはわからないけれど、出雲や伊勢など、その場所に行けば歴史の何かが見えてくる。人の名、場所の名を記していくとそれが目印になる」(安藤)。

「その通りです。定義よりも暗示のほうが深い。暗示としてピンと来たしるしのほうが根源的なものを揺さぶる」と松岡座長。3人の鼎談は、しるしとは何かという根本を問うている。

「しるし」として現れるもの=エピファニー

最後に3人が語り合ったのはエピファニー(epiphany)、「出現」「顕現」についてだ。

松岡座長はいう。「創作の中で、必ず繰り返される方法があります。手順なりやり方なりを繰り返していくと、安彦さんなら“これぞアムロ”が顕現する瞬間がある。安藤さんなら、“これこそが折口”という瞬間がある。何十回も繰り返すと出現する。この出現=エピファニーというものを味わうべきです」。

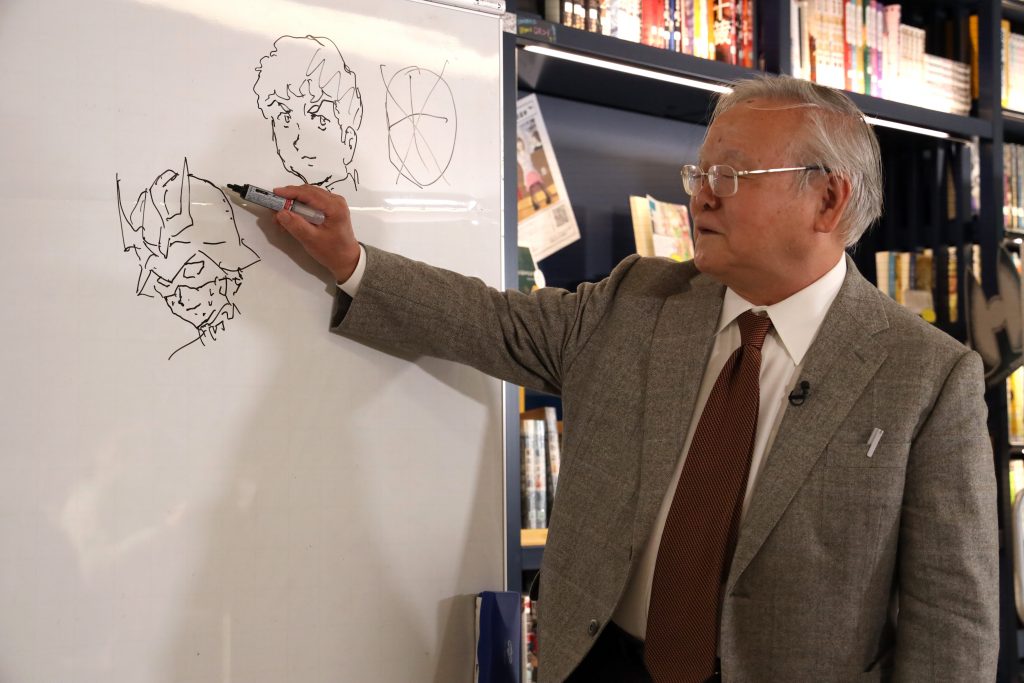

2日目のソロ講義『漫画で見る記号と古代史』では、ホワイトボードに『機動戦士ガンダム』のアムロやシャアを出現させた安彦氏。「わたしはいつもキャラクターは眉頭から描くんですが、シャアは仮面をつけているので兜から」。

安藤氏、安彦氏に共通するのは、「あらわれてくるもの=エピファニー」を重視するカマエだと、松岡座長は言う。あらわれてくるものを緻密に、かつ繰り返し表現してきたのが、二人のこれまでだった。

安藤礼二氏のソロ講義「神を迎える場所:折口信夫の『まれびと』論に導かれて」。

「どうすると文章を書けるようになりますか?」という質問に対して、安藤氏はこう答えるのだという。

「文章を書くということに関していえば上手い下手は絶対的な評価じゃない。あらわれるものにどう立ち会うかが重要。遠くにあるものを目指すのではなく、身近なものをどう見つけるか」。

安藤氏が持ち出したのは、折口の例だ。折口は「仏教と神道のあいだ」を見ようとした。その関心がどこから湧いたかといえば、四天王寺のすぐ近くで生を受けたことが理由だと推測する。「折口は、四天王寺という身近なところを掘ったのです。南方熊楠にとってはそれが紀州だった」。人間は身近なところ、つまり既知を掘っていくことで、未知のものに出会う。特別な場所にあらわれるのではない。遠くに出現するのでもない。身近な場所にその「しるし」はあらわれる。

「あらわれるものは、視覚的なものから入ってくる。例えば奈良の山並み。三輪山を見て〝こういう場所で人々が営みを始めたんだ〟と直感的に理解できました。目にできるところに原郷があった。古代史を書こう、その時思ったんです」(安彦氏)。ビブリオシアターという空間で、トポス、創出、エピファニーが繋がった。

松岡座長は、日本は世界のさまざまな「しるし」をリデザインしてきたと語る。 「輸入したコードを日本化していく過程で、“しるし”は再編集されてきた。それは、桂離宮に代表されるように、行為者が対象との関わりの中で出会う“あらわれ”において、見出されるのです」。

次回の第4講では、グラフィックデザイナーの松田行正氏をゲストに向かえ、いよいよデザインという「日本語としるし」の本丸に向かう。